Der Shpock-Deal: Warum Schibsted die Flohmarkt-App mit etwa 200 Millionen Euro bewertet

Es sind tatsächlich etwa 200 Millionen Euro, mit der der norwegische Medienkonzern Schibsted das Wiener Start-up Shpock diese Woche bewertet hat. Zuvor schon zu 82 Prozent an der Flohmarkt-App beteiligt, hat man auf 91 Prozent aufgestockt und dafür etwa 17 Millionen Euro bezahlt – eine schöne Summe, die sich die Gründer Katharina Klausberger und Armin Strbac da teilen können. Große Freude, das konnte man auf Facebook mitverfolgen, auch beim Risikokapitalgeber SpeedInvest aus Wien, Business Angel Hansi Hansmann und dem dritten Shpock-Mitgründer Stefan Fleig, die offenbar noch „Phantom Shares“ hatten und ebenfalls ordentlich verdient haben dürften. Schibsted kann sich den Deal gut leisten: 2014 machte der Medienkonzern etwa 1,66 Mrd. Euro Umsatz sowie etwa 55 Mio. Euro operativen Gewinn. Klausberger und Strbac, die weiter als Geschäftsführer fungieren, besitzen noch jeweils 4,5 Prozent der Firma und werden das derzeit 45 Personen starke Team vom Standort Wien aus weiter ausbauen.

Die Bewertung der ziemlich genau drei Jahre alten App erscheint auf den ersten Blick sehr hoch. Zum Vergleich: Während die Shpock-Macher zehn Millionen Nutzer kommunizieren, spricht Runtastic (vor einigen Wochen um 220 Millionen Euro durch Adidas übernommen) von 70 Millionen Nutzern. Zu Schibsted, das als einer der ersten europäischen Medienhäuser stark auf die Digitalisierung setzte und damit die Kannibalisierung eigener Printprodukte in Kauf nahm, passt Shpock sehr gut. Die Norweger sind mit Kleinanzeigen-Portalen in etwa 20 Ländern (siehe Karte unten) vertreten, aber in Europa fehlen ihnen noch zwei wichtige Märkte: Deutschland und Großbritannien – in letzterem wird mehr Geld für Internetwerbung ausgegeben als für TV und Print.

Und da kommt Shpock ins Spiel. Die App ist neben Österreich eben auch in Deutschland und Großbritannien beliebt und erlaubt es Schibsted, eine wichtige strategische Lücke zu schließen. Wegen dem kleinen und werbetechnisch konservativen österreichischen Werbemarkt (hier wird für mobile Werbung noch sehr wenig Geld ausgegeben) wird man Shpock nicht gekauft haben, da man ohnehin schon zu 50 Prozent am Kleinanzeigen-Portal willhaben.at beteiligt ist (und willhaben.at ist hierzulande bereits das reichweitenstärkste Einzelangebot).

Umsatz mit mobiler Werbung

willhaben.at hat im April 2015 verlautbart, dass man pro Monat auf eine Milliarde Page Impressions kommt. Nur vier Monate später kommunizierte Shpock, nun ebenfalls eine Milliarde Seitenaufrufe pro Monat in den iOS- und Android-Apps zu verzeichnen. Diese beachtliche

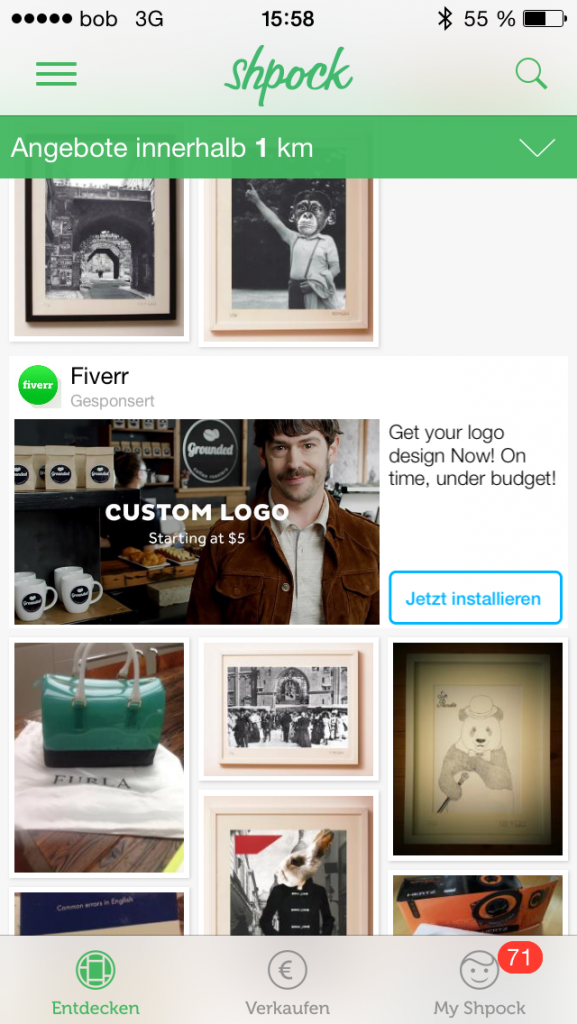

Menge an Page Impressions wird seit Anfang September mit Native Ads monetarisiert. Werber können bei Shpock derzeit zwei Platzierungen (im Newsfeed und im Entdecken-Bereich) buchen, später sollen weitere Plätze für Anzeigen dazu kommen. Das hat Potenzial. Angenommen, Shpock würde es schaffen, auf jedem Seitenabruf eine Anzeige zu platzieren und dafür einen Cent bekommen (entspricht CPM von zehn Euro), würde die Werbung pro Monat zehn Millionen Euro Umsatz abwerfen. Zehn Euro CPM sind natürlich viel – wenn man 1 Euro CPM rechnet, kommt man auf einen Werbeumsatz von einer Million Euro pro Monat – auch nicht schlecht.

Noch steht das Werbesystem bei Shpock am Anfang. Es gibt kein Targeting (man kann also z.B. noch nicht nur jene Nutzer erreichen, die nach Schuhen gesucht haben oder gerade in Wien sind), und es gibt auch keinen Self-Service-Bereich, wie man ihn von Google oder Facebook kennt (die Ads werden vom Team eingepflegt).

Wenn die App in Großbritannien und Deutschland weiter stark wächst, ein ausgefeiltes Targeting anbietet und Werber via Cloud-Service selbst einbuchen können, kann sich Shpock zu einer echten Geldmaschine entwickeln, die sich einfach internationalisieren lässt. Mit Hilfe der Norweger, die mit Online-Kleinanzeigen etwa 20 Märkten tätig sind, ist das möglich und steht sicher auf der Roadmap. Und da Schibsted ja nie 200 Millionen Euro für das Start-up ausgegeben hat (2013 kaufte man um einen einstelligen Millionenbetrag 40 Prozent) und die Bewertung erst danach stark gestiegen ist, könnten die Norweger ihre Investmentsumme bald wieder drinnen haben.

Anmerkung: Der Artikel wurde um einige Details bezüglich dem Deal ergänzt.